小程序

... 2022-4-2 About 9 min

# 小程序

# 小程序与H5的差别

# 1. 运行环境方面

- H5的宿主环境是浏览器,只要有浏览器就可以使用,包括常见的浏览器(Google Chrome、Safari等)、app的webview、小程序的webview

- 小程序的宿主环境是移动app,如微信、支付宝、抖音、头条、百度等;用微信小程序为例子,微信将浏览器内核重构的内置解析器,并不是一个完整的浏览器,没有window和document对象,显然也没有dom和bom的概念

# 2. 渲染机制方面

- H5就是web渲染,浏览器渲染

- 请求服务过程

- DNS查询(根据域名解析对应的ip地址)

- TCP链接(链接建立、数据传送以及释放)

- HTTP请求及响应

- 服务端响应

- 客户端渲染

- 客户端渲染过程

- 解析html生成dom树

- 解析css生成cssom树

- 将dom和cssom树规则合并生成渲染树

- 遍历渲染树开始布局,技术每个节点的位置信息

- 将渲染树每个节点绘制到屏幕

- 请求服务过程

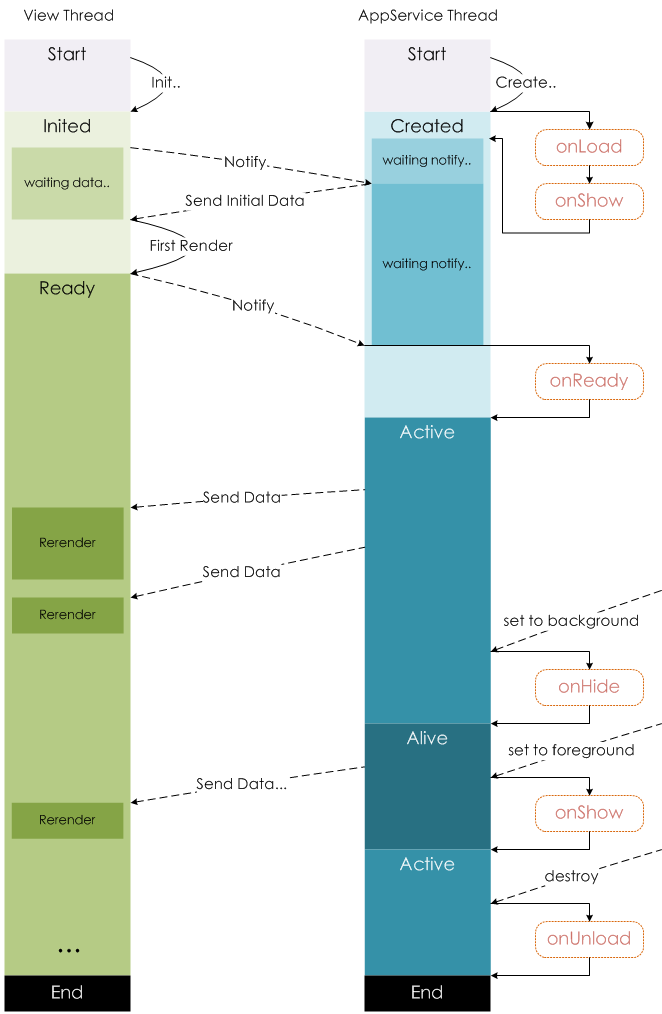

- 小程序在宿主环境下渲染,例如微信,执行小程序的文件分别是,wxml、wxss、js文件,提供了双线模型(渲染层和逻辑层)

- 双线模型

- 渲染层:相关的渲染任务全在webview线程里执行,一个小程序有多个界面,所以渲染层存在多个webview线程

- 逻辑层:一个单独执行js的线程,在这个环境下执行都是小程序业务逻辑的代码,就是jscore来执行js脚本

- 这两个线程都会经过微信客户端(Native)的WeixinJsBridage进行通信,逻辑层把数据变化通知渲染层,触发视图层页面更新,视图层把触发的事件通知逻辑层进行业务处理

- 小程序渲染逻辑

- 在渲染层将wxml先转化为js对象,也就是虚拟的dom

- 在逻辑层将虚拟dom对象生成真实dom树,交给渲染层渲染

- 当视图有数据更新时,逻辑层调用小程序环境的setData方法将数据从逻辑层传递到渲染层

- 经过diff算法,把差异应用到真实的Dom树上,渲染出正确的UI界面完成视图更新

- 双线模型

# 3. 生命周期方面

- H5打开重新加载所有的状态,关闭销毁所有的状态,可以理解为只有冷启动,没有热启动

- 小程序存在热启动和冷启动的不同,主要是是用在前后台的切换

# 4. 系统权限方面

- H5只能调用浏览器的能力,无法调取相关系统权限,如蓝牙、通讯录、网络状态等等,需要app额外提供bridge来满足这样的需求

- 小程序可以调用这些并能够到达natice的流畅性

# 5. 开发语言方面

- H5:html、css、js

- 小程序:不同的app有自己定义独特的语言,但目前是微信相对比较领先

# 6. 更新机制方面

- H5:无需审核,上线即可全量替换

- 小程序:需要审核,且无法全量覆盖

- 微信:官方文档说的是24小时100%覆盖,实测并没有,大概只能达到93%左右

- 支付宝:官方文档上未说明多长时间版本全部覆盖,同样的时间大概覆盖率在95%左右

# 小程序本身相关知识点

# 小程序的生命周期

# 一个页面的生命周期

# 小程序如何优化进入时候的白屏问题

微信提供了相关的文档配置,可以做初始渲染缓存,"initialRenderingCache": "static",来缓存一些之前的页面和数据状态,在逻辑层初始化之前,先将页面展示,这个时候页面还没有交互,得等逻辑层初始化完毕之后才能响应用户时间

# MPX的相关开发

# 类vue开发

- 类vue开发,完成的vue+webpack机制,提高开发效率

# 增强型小程序框架

- 增强型小程序框架,非转义型

- 用户遇到框架编译的问题相对较少

- 小程序的技术规范还在发展中,对新的技术规范,大部分可以直接使用

- 代码体积小:不需要大量添加因为转义编译时候框架类的代码注入,特别在早期没有自定义组件的时候

# 数据响应

- Mobx observable将data数据转化为响应式数据

- 低版本使用的mobx和mixins来进行相应式数据管理,主要解决:尽可能减少setData的频次和尽可能减少单词setData传输的数据

- 将组件编译成render函数,当render函数依赖数据发生变化时才出发setData,这个和vue的更新机制非常相似

- 每次setData,均和元数据尽心diff对比,只将差异点进行setData来保证setDate的传输量最低

# 编译构建

- webpack编译构建

- 基于依赖分析和动态添加entry实现按需打包,入口文件只有app.mpx

- 核心是通对json中配置的page和usingComponents来递归添加entry的方式来打包出产物

- 通过CommonsChunkPlugin/SplitChunksPlugin的能力抽离复用模块

- 基于依赖分析和动态添加entry实现按需打包,入口文件只有app.mpx

# 如何抹平差异

- 绝大部分能力通过loaded和plugin完成,个性化差异提供条件判断

- 模版语法/基础组件差异:

- json配置差异:

- wxs语法差异

- 页面/组件对象差异

- api调用差异

- webview briage差异

# 性能测算的指标

- 框架运行时体积

- 计算方法:同样的功能实现,dist生成的体积减去native编写的项目的体积

- 页面渲染耗时

- 手动触发刷新页面,到页面执行onReady的耗时

- 动态渲染的框架,onReady并不代表真正渲染完成,可以以页面触发onReady后1000ms以内,在没有任何操作情况下出现setData回调时,最好完成setData回调作为页面渲染完成来计算渲染耗时,这种办法是由于小程序本身没有performance api,用这些侧面的数据来说明相关问题

- 动态渲染通常情况下是大于静态渲染的

- 页面更新耗时

- 无后台数据

- 有后台数据

- 大数据场景

- 局部更新耗时

- setData调用

# mpx是如何完成spa的模式转化为4个文件的(wxml、wxss、js、json)

- *.mpx --> json-compiler --> extractor

- 通过webpack的SingleEntryPlugin动态添加entry依赖添加到webpack的编译流程中

- extractor做了哪些事情

- 确定路径

- 以路径作为模块入口,创建childCompiler

- childCompiler启动后,创建loaderContext中,提取文本,并传会context

- loader处理(包括正则、文件生成、抹平不同端等),进入到module.build阶段,

- createAssets阶段,输出chunk

- 将输出的chunk构建为一个原生的nodejs模块并执行

# 如何基于mpx做小程序体积优化

- 基础优化时段

- 资源压缩

- 工程精简(去除冗余代码)

- 资源CDN化

- 异步加载

- 分析体积

- webpack-bundle-analyzer分析包的相互依赖关系

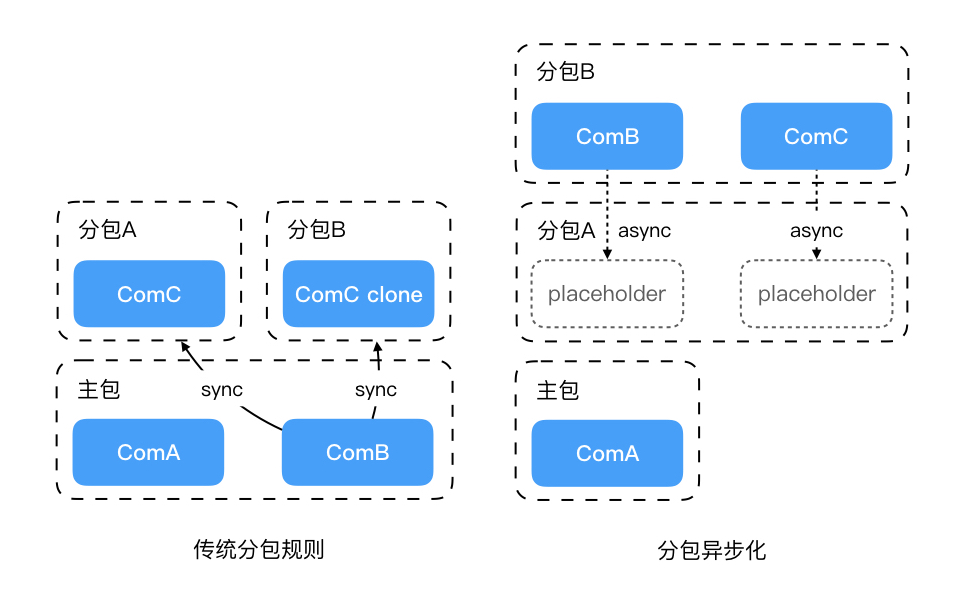

- 提取公共包发npm包,分包异步化

- 分包配置,减轻主包体积

- 添加logo页,将home页面分包,减少主包体积

- 实际体积访问比

- 计算30天每个页面平均pv / 页面的体积 = a

- 根据业务判断不同的预期访问率b

- 当a >= b 维持现状,并持续维护

- 当a < b 使用H5方案降级,节省分包对应的体积

- 多次运用的组件主包引用

- 如nav-bar组件每个页面都需要使用,我们将其,提升到主包,用较小的主包空间换取了几十次的分包冗余,我们认为是值的

# 分包异步化

- 优点:

- 很好解决了要么主包引用体积大,要么各个分包引用冗余严重的矛盾

- 缺点:

- 平台支持问题,目前只有微信支持,(支付宝正在同步支持中)

- 交互和体验有一定影响

- 对于业务来讲有一定的改造成本

# ref是如何实现的

this.$refs时会通过selectAllComponents/SelectQuery.selectAll方法获取组件实例数组或数组节点查询对象,确保开发者能拿到列表渲染中所有的组件实例/节点信息。

# 组件库设计的细节,思路

- 开发层面

- 发布npm包

- git hooks + eslint代码检查

- 用户使用层面

- 按需引入

- 组件模块

- 弹出类模块(主要包括天降红包,领券能力)

- 信息透传类模块(banner、tips模块)

- 点击跳转的处理,不同类型的跳转,使用策略模式的做法

- 表单类

- 如何自定义主题

- 样式覆盖

- 变量修改:指定对应theme.sass等修改主题即可

- 自适应问题

- 直接使用rpx位单位开发

- 文档说明

- 使用vuepress编写相关文档

- 做相关小程序示例

# 脚手架开发的思路和细节(目的是使rd更多的关心在业务代码上)

优点:

- 远程模版(不同的模版单独配置)

- 不同开发栈的周边搭配(eslint配置、组件库、数据请求、cdn配置) 缺点:

- 用户无法感知到模版的更新,知道模版的更新项目更新难度大,升级困难

- 项目结构臃肿,对大部分用户来讲,一些打包和构建文件是没必要暴露的

- 多套模版的冗余严重,对于脚手架开发来讲效率不高 后续:正在调研市面上的一些脚手架,优化

# 技术上小程序关注那些指标

微信后台提供的

- 机型

- 网络

- js下载,注入 埋点数据

- 主包加载时间

- 指定分包的加载时间

- 页面ready的时机

- js方法报错详情